Dans un contexte européen en constante évolution, la France navigue entre tradition sociale et défis économiques contemporains. Avec ses 68,6 millions d’habitants, l’Hexagone occupe une position unique au sein de l’Union européenne : deuxième puissance démographique derrière l’Allemagne, elle incarne un modèle social ambitieux tout en faisant face aux réalités d’une économie mondialisée.

Cette analyse comparative examine la position française à travers sept dimensions clés qui dessinent le portrait socio-économique d’un pays : démographie, rémunérations, emploi, pauvreté, protection sociale, retraites et santé. Chaque indicateur révèle les spécificités du modèle français et sa capacité d’adaptation aux standards européens.

Entre leadership incontesté dans la protection sociale et performances mitigées sur le marché de l'emploi, la France présente un profil contrasté qui interroge sur la soutenabilité de ses choix sociétaux. Cette photographie de 2025, nourrie des dernières données Eurostat et des instituts nationaux, offre un éclairage factuel sur les forces et fragilités de l’exception française au cœur de l’Europe des Vingt-Sept.

Position démographique de la France dans l’Union européenne

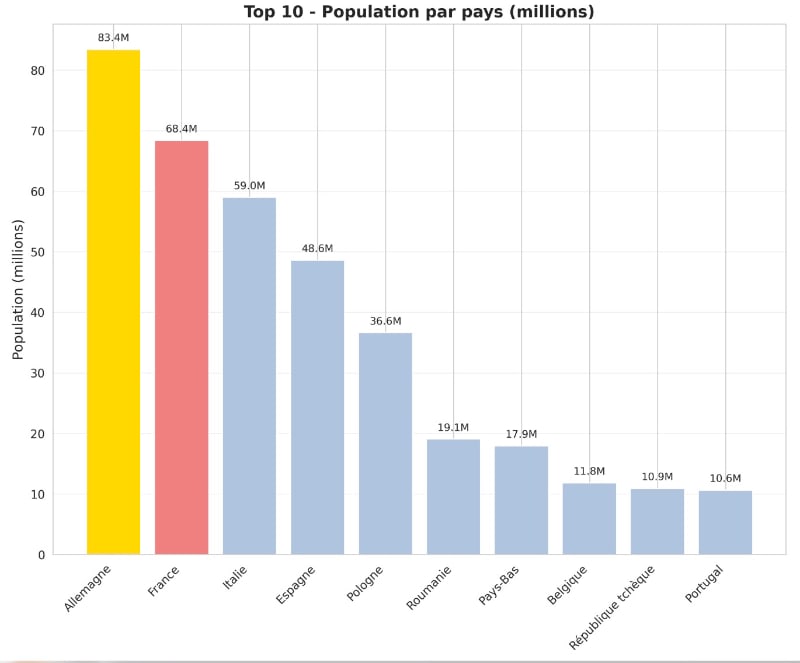

Au 1er janvier 2025, l’Union européenne comptait 450,4 millions d’habitants, confirmant une légère croissance démographique. Dans ce contexte, la France occupe une position stratégique avec ses 68,6 millions d’habitants, ce qui en fait le deuxième pays le plus peuplé de l’UE derrière l’Allemagne et ses 83,6 millions d’habitants. (Source : Touteleurope.eu.)

Cette position démographique s’avère particulièrement remarquable lorsqu’on considère la répartition de la population européenne. Les cinq pays les plus peuplés – Allemagne, France, Italie (58,9 millions), Espagne (49,1 millions) et Pologne (36,5 millions) – représentent à eux seuls les deux tiers de la population de l’Union. La France contribue donc significativement au poids démographique continental avec environ 15% de la population totale de l’UE.

L’évolution démographique française en 2024-2025 révèle une croissance modérée mais positive. Le pays a gagné 168 600 habitants, soit une progression de 0,25%, un taux qui le place dans la moyenne des pays européens connaissant une croissance démographique. Cette performance contraste avec certains pays d’Europe de l’Est comme la Pologne (-123 500 habitants) ou la Lettonie (-1% de population) qui subissent un déclin démographique.

Salaires minimums et rémunérations : où se situe la France

Le panorama salarial européen révèle des disparités considérables : les écarts atteignent un rapport de 1 à 5 entre les pays. La France, avec un SMIC de 1 801,80€ brut mensuel (1 426,30€ net), se positionne dans le segment supérieur des salaires minimums européens, mais sans occuper le sommet du classement.

Au niveau européen, le Luxembourg domine largement avec un salaire minimum de 2 704€ brut mensuels, suivi par l’Irlande (2 146€) et les Pays-Bas (2 070€). La France se classe ainsi au 6ème rang européen pour le SMIC, devancée également par la Belgique (1 955€) et l’Allemagne (1 904€).

Cette position médiane cache toutefois des nuances importantes. Lorsqu’on examine les salaires moyens ajustés au pouvoir d’achat, la France affiche des performances honorables. Selon les données Eurostat 2023, le salaire mensuel moyen français s’établit autour de 3 300€ en standard de pouvoir d’achat (SPA), le plaçant dans la tranche supérieure européenne. Cette performance dépasse celle de l’Espagne (environ 2 400€ SPA) et de l’Italie (2 800€ SPA), mais reste inférieure aux pays scandinaves et au Luxembourg.

Taux de chômage : la France au-dessus de la moyenne européenne

L’analyse du marché de l'emploi européen en 2025 place la France dans une situation préoccupante. Avec un taux de chômage de 7,6 % au T2 2025, la France se situe nettement au-dessus de la moyenne de l’Union européenne qui s’établit à 5,9 % et de celle de la zone euro (6,2 %).

Pour une analyse pertinente, il convient de comparer la France aux pays de taille démographique similaire. Rappelons que la France compte 68,6 millions d’habitants, ce qui la place dans la catégorie des grands pays européens aux côtés de l’Allemagne (83,6 millions), l’Italie (58,9 millions) et l’Espagne (49,1 millions). Les performances de pays comme le Luxembourg (682 000 habitants), Malte (574 000 habitants) ou l’Estonie (1,37 million) ne sont pas directement comparables en raison de l’effet d’échelle. (Source : Touteleurope.eu.)

Comparaison avec les grands pays européens :

- Allemagne (83,6M hab.) : environ 6,0-6,5% de chômage

- France (68,6M hab.) : 7,6% de chômage

- Italie (58,9M hab.) : environ 9,1% de chômage

- Espagne (49,1M hab.) : 11,2% de chômage

Dans ce contexte, la France se situe en position intermédiaire parmi les grandes économies européennes : mieux que l’Italie et l’Espagne, mais moins bien que l’Allemagne. Cette comparaison est plus significative car ces pays font face à des défis similaires en termes de taille du marché de l'emploi, de diversité économique régionale et de gestion des politiques publiques à grande échelle.

Les excellents résultats affichés par certains petits pays comme la République tchèque (2,4%), Malte (2,8%) ou le Luxembourg s’expliquent en partie par des économies plus homogènes et des marchés du travail plus facilement ajustables. À l’inverse, les grandes économies européennes doivent gérer des disparités régionales plus marquées et des transitions industrielles plus complexes.

L’analyse par tranche d’âge révèle des défis particuliers pour la France. Le taux de chômage des jeunes de moins de 25 ans atteint 17,5 % dans l’Hexagone, soit un niveau préoccupant comparé à la moyenne européenne de 14,4 %. Cette situation suggère des difficultés structurelles d’insertion professionnelle qui nécessitent des politiques ciblées.

Taux de pauvreté : la France légèrement en-dessous de la moyenne européenne

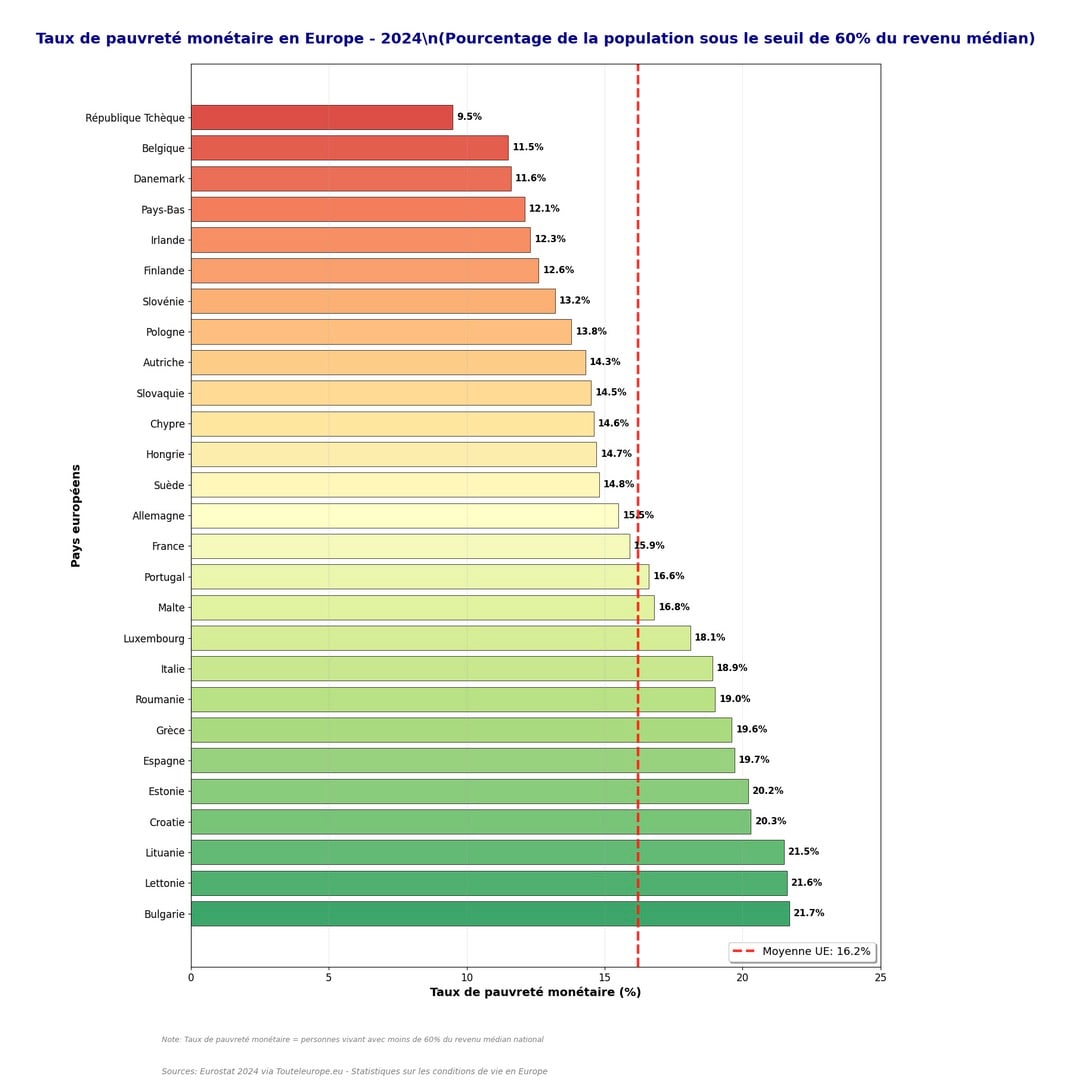

L’analyse des indicateurs de pauvreté révèle une performance française honorable par rapport à ses voisins européens. Avec un taux de pauvreté monétaire de 15,9 % en 2024 (contre 15,4 % en 2023), la France se situe en-dessous de la moyenne de l’Union européenne qui s’établit à 16,2 %. Ce taux mesure la proportion de personnes vivant avec un revenu inférieur à 60 % du revenu médian national (Source : Touteleurope.eu.)

Cette performance française la place au 16ème rang des pays européens avec les taux de pauvreté les plus faibles. Les pays avec les taux les plus bas incluent la République tchèque (9,5 %), la Belgique (11,5 %), le Danemark (11,6 %) et les Pays-Bas (12,1 %). À l’opposé, la Bulgarie (21,7 %), la Lettonie (21,6 %) et la Lituanie (21,5 %) connaissent les situations les plus difficiles.

L’évolution récente s’avère néanmoins préoccupante : le taux de pauvreté français est passé de 13,3 % en 2014 à 15,9 % en 2024, soit une hausse de 2,6 points en dix ans, avec une accélération entre 2023 (15,4 %) et 2024 (15,9 %). Cette progression signifie qu’une part croissante de la population modeste s’éloigne du niveau de vie des classes moyennes.

Pour l’indicateur AROPE plus large (risque de pauvreté ou d’exclusion sociale), la France affiche 20,5 % en 2024, également en-dessous de la moyenne européenne de 21,0 %. Cet indicateur inclut non seulement la pauvreté monétaire, mais aussi la privation matérielle et les ménages à très faible intensité de travail, touchant 13,5 millions de Français.

Systèmes d’aides sociales : la France championne européenne

Dans le domaine de la protection sociale, la France occupe une position de leader incontestée en Europe avec près de 34 % de son PIB consacré aux dépenses sociales. Cette proportion place l’Hexagone largement en tête du classement européen, confirmant son statut d’État-providence particulièrement développé Goldy.

Cette générosité française se décline à travers plusieurs postes budgétaires majeurs. Les retraites constituent le premier poste de dépenses, suivies par les prestations de santé, les allocations familiales et les minima sociaux comme le RSA. Le système français se caractérise par sa universalité et sa couverture étendue, offrant une protection depuis la naissance jusqu’au grand âge.

Comparativement, les pays scandinaves comme le Danemark et la Suède affichent également des niveaux élevés de dépenses sociales, mais avec des approches différentes. Ces pays privilégient souvent des systèmes de services plutôt que d’allocations, avec une décentralisation plus marquée. L’Allemagne et les Pays-Bas, tout en maintenant une protection sociale robuste, consacrent une part moindre de leur PIB (autour de 25-28 %) en ciblant davantage leurs aides.

Systèmes de retraite : spécificités françaises en Europe

L’analyse des systèmes de retraite européens révèle les particularités du modèle français. Avec un âge légal de départ fixé à 64 ans depuis 2023 pour les générations nées à partir de 1968, la France conserve l’un des âges de départ les plus précoces d’Europe, bien que la récente réforme ait rapproché le pays de la moyenne européenne située autour de 65-67 ans.

Cette particularité française s’accompagne d’un écart notable entre âge légal et âge effectif de départ. Les Français partent en moyenne à 61,5 ans en retraite effective, soit un écart de 3,3 ans avec l’âge légal. Cette différence, parmi les plus importantes d’Europe, s’explique par l’existence de nombreux dispositifs de départ anticipé : carrières longues, pénibilité, invalidité ou chômage en fin de carrière.

En comparaison européenne, le Luxembourg offre l’âge effectif de départ le plus précoce (59,5 ans), tandis que le Portugal et l’Irlande affichent les âges les plus tardifs (65,6 ans). Cette diversité reflète les choix sociétaux distincts et les équilibres démographiques différents entre pays européens.

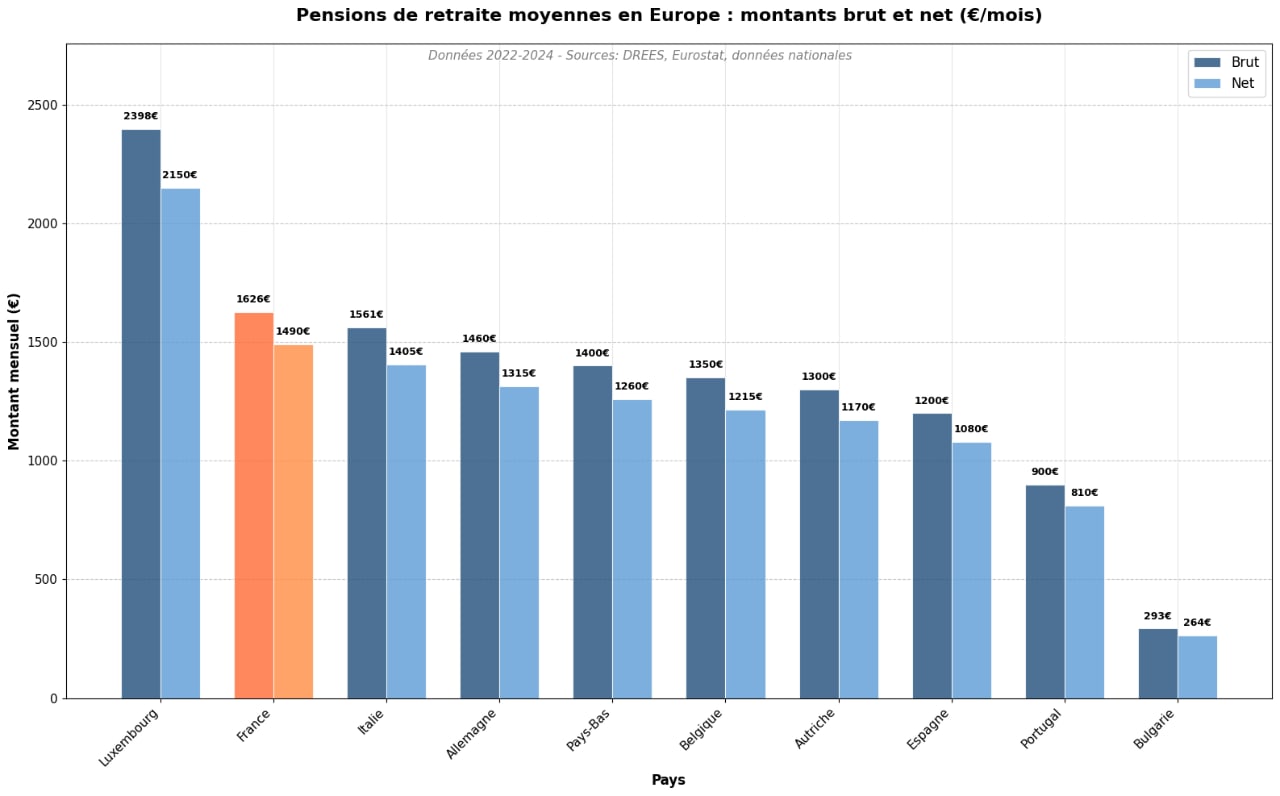

En termes de montants, la France affiche une pension moyenne de 1 626€ bruts par mois en 2024, soit environ 1 490€ nets après déductions fiscales et sociales (CSG, CRDS). Cette performance la positionne au 2ème rang européen, derrière le Luxembourg (2 398€ bruts / 2 150€ nets) et devant l’Italie (1 561€ bruts / 1 405€ nets) (Source : DREES)

Systèmes de santé : la France bien positionnée mais perfectible

Le système de santé français jouit d’une reconnaissance internationale, mais son positionnement européen révèle des nuances importantes. Avec 11,8 % de son PIB consacré aux dépenses de santé en 2022, la France se place au deuxième rang européen derrière l’Allemagne (12,6 %), confirmant un investissement massif dans ce secteur.

Cette générosité budgétaire se traduit par des dépenses publiques de santé de 4 600€ par habitant, plaçant la France dans le peloton de tête européen. Seuls le Luxembourg (6 590€), le Danemark, l’Irlande et l’Allemagne dépassent ce niveau. Cette performance financière contraste avec les pays d’Europe de l’Est où les dépenses n’atteignent parfois que 800-900€ par habitant comme en Roumanie ou Bulgarie.

Le modèle français se distingue par un financement majoritairement public : 79,5 % des dépenses de santé sont prises en charge par les régimes obligatoires et la Sécurité sociale. Cette proportion élevée place la France parmi les systèmes les plus socialisés d’Europe, aux côtés de la Belgique (80 %) et des pays scandinaves. Les organismes complémentaires financent 12,4 % supplémentaires, laissant un reste à charge relativement modéré pour les patients.

Synthèse : forces et défis du modèle français

Cette analyse comparative révèle un profil français contrasté au sein de l’Europe. La France excelle indiscutablement dans la protection sociale et les dépenses de santé, confirmant son attachement au modèle d’État-providence. Le pays bénéficie également d’un poids démographique significatif et de salaires décents, bien que perfectibles.

Cependant, des faiblesses structurelles apparaissent clairement. Le taux de chômage français, persistamment élevé comparé aux autres grandes économies européennes, constitue le principal défi économique et social du pays. Cette situation pèse sur les finances publiques et limite l’efficacité des politiques de redistribution. Le chômage des jeunes, particulièrement préoccupant, suggère des inadéquations entre formation et besoins économiques.

L’équilibre entre générosité sociale et performance économique reste donc à optimiser. Si la France réussit à maintenir un niveau de pauvreté contenu malgré un chômage élevé, cette situation n’est soutenable à long terme qu’avec une amélioration significative du marché de l'emploi. Les réformes structurelles engagées, notamment sur les retraites, témoignent d’une prise de conscience de ces enjeux d’adaptation nécessaire face au vieillissement démographique et à la concurrence européenne accrue.

Yann, 35 ans, passionné par les enjeux de société et de politique, porte un regard libre et attentif sur le monde qui l’entoure. Installé à Strasbourg, ville qu’il affectionne tout particulièrement, il décrypte l’actualité avec curiosité, rigueur et une volonté constante de comprendre et faire comprendre les dynamiques à l’œuvre dans notre époque