La redistribution socio-fiscale constitue l’un des piliers du modèle social français. Face aux inégalités croissantes observées dans les revenus primaires, la France a développé un système complexe d’impôts progressifs et de prestations sociales qui modifie significativement la répartition des richesses. Mais ce système est-il suffisant pour garantir la cohésion sociale ?

Les inégalités primaires : un point de départ préoccupant

Avant toute intervention de l’État, les inégalités de revenus primaires en France se révèlent particulièrement marquées. Selon les données de l’INSEE pour 2021, les 10% de Français les plus aisés perçoivent en moyenne 6 600 euros par mois contre seulement 340 euros pour les 10% les plus modestes, soit un rapport de 1 à 19,6.

Cette situation place la France dans une position défavorable en Europe. Avec un coefficient de Gini de 37,5 avant redistribution en 2022, le pays affiche des inégalités primaires supérieures à la moyenne de l’Union européenne (34,9) et plus importantes que celles observées en Allemagne, en Belgique ou aux Pays-Bas.

L’indice de Gini des niveaux de vie atteint 0,297 en 2023, marquant une légère hausse par rapport aux années précédentes et confirmant une tendance à l’accroissement des inégalités depuis le milieu des années 1990.

Un appareil redistributif parmi les plus performants d’Europe

Face à ces inégalités primaires importantes, la France a développé l’un des systèmes redistributifs les plus ambitieux au monde. Le mécanisme repose sur deux leviers principaux : les prélèvements progressifs d’une part, et les prestations sociales ciblées d’autre part.

Des prélèvements progressifs qui réduisent les écarts

Le système fiscal français présente un caractère nettement progressif, particulièrement grâce à l’impôt sur le revenu. Les 10% les plus aisés versent en moyenne 1 643 euros mensuels à la solidarité nationale, dont 942 euros d’impôts directs et 700 euros de cotisations sociales. Cette contribution représente environ 25% de leurs revenus primaires.

La progressivité du barème de l’impôt sur le revenu constitue l’épine dorsale de cette redistribution verticale. D’après leur montant, les revenus sont soumis à des taux marginaux d’imposition croissants, permettant une contribution proportionnelle à la capacité contributive de chacun.

Des prestations sociales massives pour soutenir les plus modestes

Le second pilier de la redistribution française réside dans un système de prestations sociales particulièrement développé. En 2023, ces prestations atteignent 888 milliards d’euros, représentant 31,5% du PIB.

Pour les 10% les plus modestes, les prestations sociales procurent près de 600 euros mensuels, soit presque deux fois leurs revenus du travail. Cette aide englobe les minima sociaux (RSA, AAH), les allocations familiales, les aides au logement et la prime d’activité. Leur niveau de vie passe ainsi de 340 euros à 897 euros après redistribution.

Les résultats : une redistribution efficace mais insuffisante

Une réduction significative des écarts

L’efficacité du système redistributif français se mesure dans la transformation radicale des rapports de revenus. Le rapport entre les revenus des 10% les plus riches et des 10% les plus pauvres chute de 19,6 avant redistribution à 5,5 après impôts et prestations sociales. Cette réduction des inégalités représente l’un des taux les plus élevés d’Europe.

Cette redistribution place la France au-dessus de la moyenne européenne. D’après les données d’Eurostat, la réduction du coefficient de Gini opérée par le système socio-fiscal français (7,7 points) dépasse nettement la moyenne de l’Union européenne et celle des principaux pays européens, à l’exception de la Belgique.

Des inégalités finales dans la moyenne européenne

Malgré cette redistribution importante, le coefficient de Gini des revenus après redistribution s’établit à 29,8 en France en 2022, soit un niveau pratiquement identique à la moyenne de l’Union européenne (29,6). Cette situation témoigne du fait que l’ampleur des inégalités primaires limite l’efficacité de la redistribution.

Les écarts après redistribution demeurent substantiels : les 10% les plus riches conservent en moyenne 4 069 euros de plus que les 10% les plus pauvres chaque mois, soit près de 49 000 euros de différence annuelle.

Le financement : un équilibre à préserver

Une répartition des efforts redistributifs

La redistribution française résulte pour 40% des impôts (principalement l’impôt sur le revenu qui contribue à hauteur de 31%) et pour 60% des prestations sociales. Parmi ces dernières, les minima sociaux et la prime d’activité représentent 27% de l’effort redistributif, les prestations familiales 20% et les aides au logement 13%.

Un coût significatif mais socialement rentable

En 2022, les dépenses consacrées aux seuls minima sociaux s’élèvent à 30,6 milliards d’euros, soit environ 1,2% du PIB. L’ensemble des prestations sociales représente quant à lui plus de 30% du PIB, plaçant la France parmi les pays les plus redistributeurs au monde.

Les ressources de la protection sociale, qui financent cette redistribution, ont atteint 957 milliards d’euros en 2023, soit une progression de 4,6%. Les cotisations sociales constituent la principale source de financement (55,1% des ressources), suivies des impôts et taxes affectés (30,2%). Les défis persistants du système français

La persistance de la pauvreté

Malgré l’ampleur de la redistribution, le taux de pauvreté demeure élevé en France. Suivant les dernières données, 15,6% de la population vit sous le seuil de pauvreté en 2022, un niveau certes inférieur à la moyenne européenne (16,5%) mais qui révèle les limites du système actuel.

Plus préoccupant encore, les 10% les plus modestes ne disposent que de 897 euros par mois après redistribution, soit un montant inférieur au seuil de pauvreté et insuffisant pour vivre décemment conformément aux standards de notre société.

Une concentration des très hauts revenus qui échappe partiellement à la redistribution

La part du dernier centile dans le revenu national français atteint 13% en 2022, un niveau supérieur à celui observé en Allemagne, aux Pays-Bas ou en Espagne (10% chacun), mais comparable à celui de la Suède. Cette concentration des très hauts revenus limite mécaniquement l’efficacité redistributive du système.

L’évolution préoccupante des inégalités primaires

Les inégalités de revenus primaires se sont accrues en France au cours des dernières décennies. Entre 2008 et 2018, les revenus avant redistribution des 10% les plus modestes ont diminué tandis que ceux des plus aisés ont augmenté, creusant mécaniquement les écarts que le système redistributif doit corriger.

Une redistribution élargie plus efficace qu’il n’y paraît

L’apport des services publics

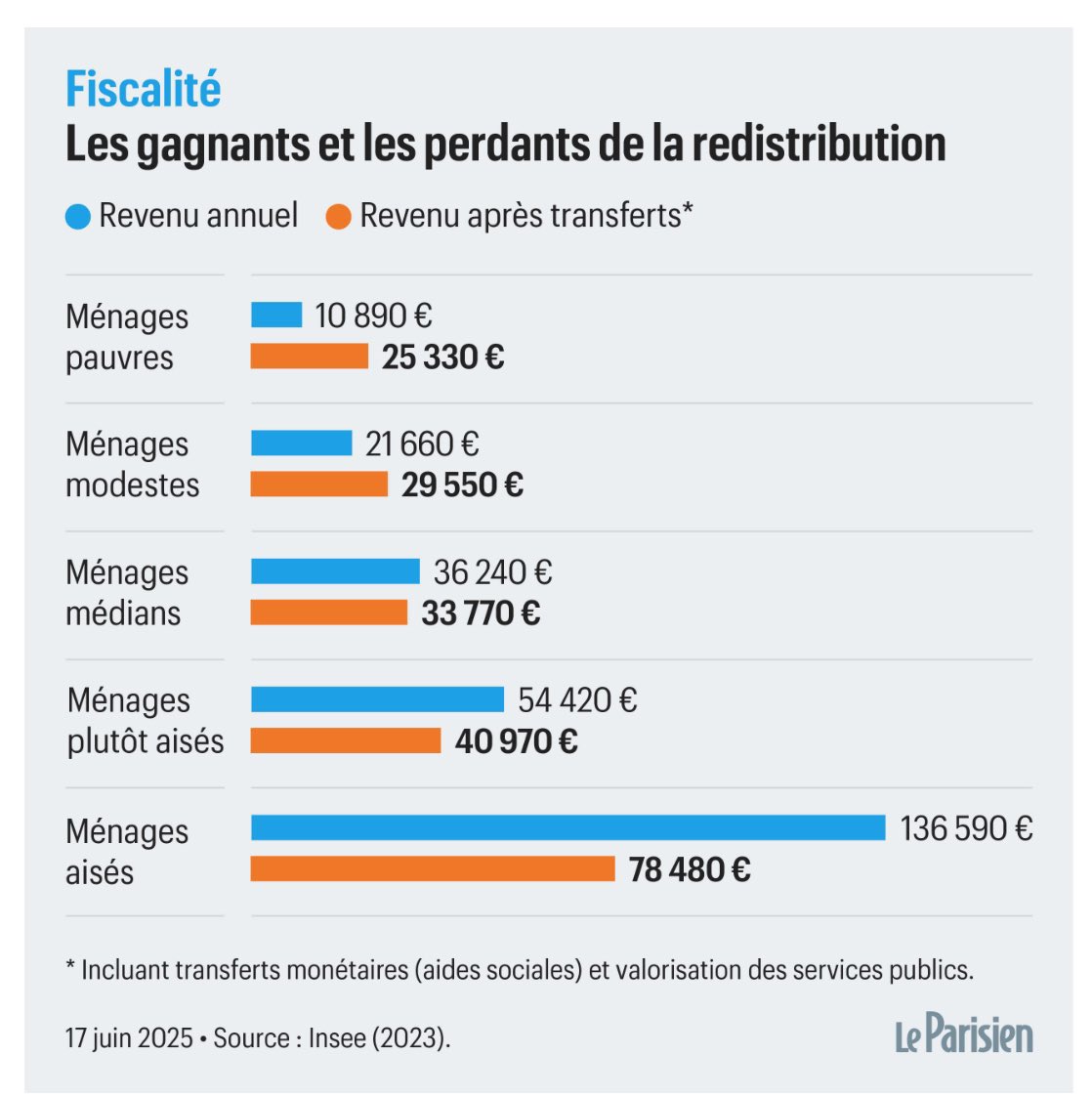

Les indicateurs traditionnels de redistribution ne prennent pas en compte l’ensemble des mécanismes redistributifs. Conformément aux travaux de l’INSEE sur la « redistribution élargie », qui intègrent les services publics (éducation, santé, services collectifs), l’efficacité redistributive du système français s’avère bien plus importante.

Cette redistribution élargie correspond à un transfert de 500 milliards d’euros, représentant 25% du revenu national. Elle bénéficie à 57% de la population et réduit le rapport entre les revenus des plus aisés et des plus pauvres de 1 à 14 avant redistribution à 1 à 3 après prise en compte de l’ensemble des transferts publics.

Un bénéfice qui s’étend aux classes moyennes

Contrairement aux apparences, cette redistribution élargie profite largement aux classes moyennes. Alors que la redistribution « classique » ne bénéficie qu’aux quatre premiers déciles de revenus, la redistribution incluant les services publics étend ses effets jusqu’au milieu du septième décile.

Les pistes d’amélioration du système

Agir sur les inégalités primaires

L’efficacité de la redistribution étant limitée par l’ampleur des inégalités initiales, une réflexion s’impose sur les mécanismes générateurs de ces écarts. Cette réflexion pourrait porter sur la justification des écarts de salaires, les critères de rémunération (pénibilité, responsabilités, compétences) ou encore le niveau des rendements du patrimoine qui bénéficient principalement aux plus fortunés.

Optimiser l’efficacité redistributive

Plusieurs leviers pourraient être actionnés pour améliorer l’efficacité du système sans réforme structurelle majeure. L’augmentation de la progressivité de certains impôts, l’élargissement des assiettes fiscales ou encore l’amélioration du ciblage des prestations sociales figurent parmi les options envisageables.

Renforcer la fiscalité du patrimoine

La fiscalité du patrimoine, notamment des transmissions (successions et donations), pourrait jouer un rôle plus important dans la réduction des inégalités. Le patrimoine hérité ayant tendance à accentuer les inégalités entre générations, une réforme systémique de cette fiscalité constituerait un levier redistributif significatif.

Conclusion : un bilan contrasté qui appelle des réformes ciblées

Le système redistributif français présente des performances remarquables qui le placent parmi les plus efficaces au monde. La réduction des inégalités qu’il opère, particulièrement lorsqu’on intègre l’ensemble des services publics, témoigne de la solidarité nationale et contribue significativement à la cohésion sociale.

Néanmoins, la persistance d’inégalités importantes après redistribution, l’ampleur de la pauvreté et la concentration croissante des très hauts revenus révèlent les limites du système actuel. L’accroissement des inégalités primaires au cours des dernières décennies rend d’ailleurs la tâche redistributive de plus en plus difficile.

L’avenir de la redistribution française passe sans doute par une approche plus globale, combinant action sur les inégalités primaires et optimisation des mécanismes redistributifs. Cette double approche pourrait permettre de préserver le modèle social français tout en renforçant son efficacité face aux défis contemporaires.

Yann, 35 ans, passionné par les enjeux de société et de politique, porte un regard libre et attentif sur le monde qui l’entoure. Installé à Strasbourg, ville qu’il affectionne tout particulièrement, il décrypte l’actualité avec curiosité, rigueur et une volonté constante de comprendre et faire comprendre les dynamiques à l’œuvre dans notre époque