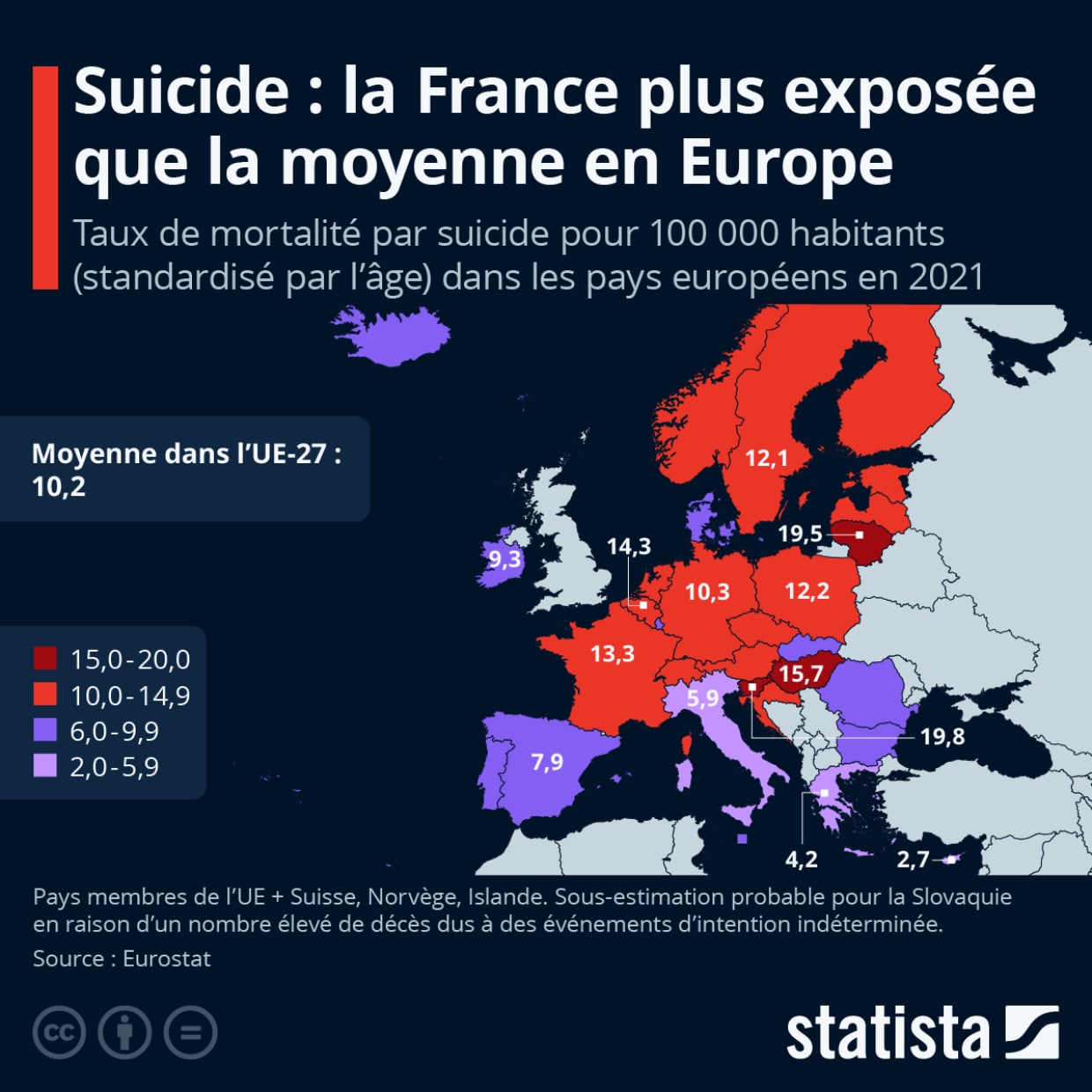

Le suicide demeure un enjeu majeur de santé publique en France. Avec 9 200 décès recensés en 2022, la France affiche un taux de suicide de 13,3 décès pour 100 000 habitants, plaçant le pays au-dessus de la moyenne européenne établie à 10,2 décès pour 100 000 habitants selon les dernières données d’Eurostat. (Source : Dress)

Cette situation interpelle d’autant plus que la France se situe dans la moyenne supérieure des pays européens, loin derrière des nations comme Chypre (2,7 décès pour 100 000 habitants) ou la Grèce (4,2 décès pour 100 000 habitants), mais devant l’Espagne et l’Italie DREES.

Une position préoccupante par rapport aux pays voisins

Selon les données 2021 compilées par Statista, la France se positionne défavorablement par rapport à certains de ses voisins européens. Avec 13,3 décès par suicide pour 100 000 habitants, l’Hexagone se situe légèrement en dessous de la Belgique (14,3) et de la Finlande (13,5), mais reste significativement au-dessus de la moyenne européenne. Cette comparaison révèle que la France partage avec la Belgique et la Finlande une vulnérabilité particulière au suicide en Europe occidentale et nordique, contrastant avec les taux beaucoup plus faibles observés dans les pays méditerranéens comme l’Espagne ou l’Italie.

Une géographie européenne contrastée du suicide

L’analyse des données européennes révèle des disparités importantes selon les régions. Les pays d’Europe de l’Est affichent les taux les plus élevés avec une moyenne de 13,6 décès pour 100 000 habitants. La Slovénie (19,8) et la Lituanie (19,5) occupent les premières positions du classement européen, tandis que les pays d’Europe du Sud présentent les taux les plus faibles avec une moyenne de 5,9 décès pour 100 000 habitants.

Cette répartition géographique s’explique par plusieurs facteurs socioculturels. Dans les pays méditerranéens, la prévalence plus élevée de personnes se déclarant croyantes joue un rôle protecteur, les doctrines religieuses condamnant généralement le suicide. Les structures familiales plus traditionnelles, avec une proportion moindre de personnes vivant seules, constituent également un facteur protecteur.

Des évolutions préoccupantes chez certaines populations

Malgré une baisse tendancielle du suicide en France depuis les années 1980, les données récentes révèlent des signaux d’alarme. Le taux de suicide semble avoir atteint un niveau plancher au tournant de la décennie 2020, avec même une légère augmentation entre 2021 (13,0) et 2022 (13,3) DREES.

L’inquiétante situation des jeunes femmes

L’évolution la plus préoccupante concerne les jeunes femmes et adolescentes. Les hospitalisations pour gestes auto-infligés ont bondi de 46% entre 2017 et 2023 chez les femmes de 15 à 19 ans, atteignant 516 hospitalisations pour 100 000 habitantes (Souce: TF1 Info)

Le taux de suicide des jeunes femmes de moins de 25 ans a progressé de près de 40% entre 2020 et 2022, passant de 1,15 à 1,60 pour 100 000. Cette augmentation s’est encore accélérée en 2024, avec une hausse de 22% des hospitalisations pour tentatives de suicide et automutilations chez les filles de 10 à 19 ans (Source : Libération)

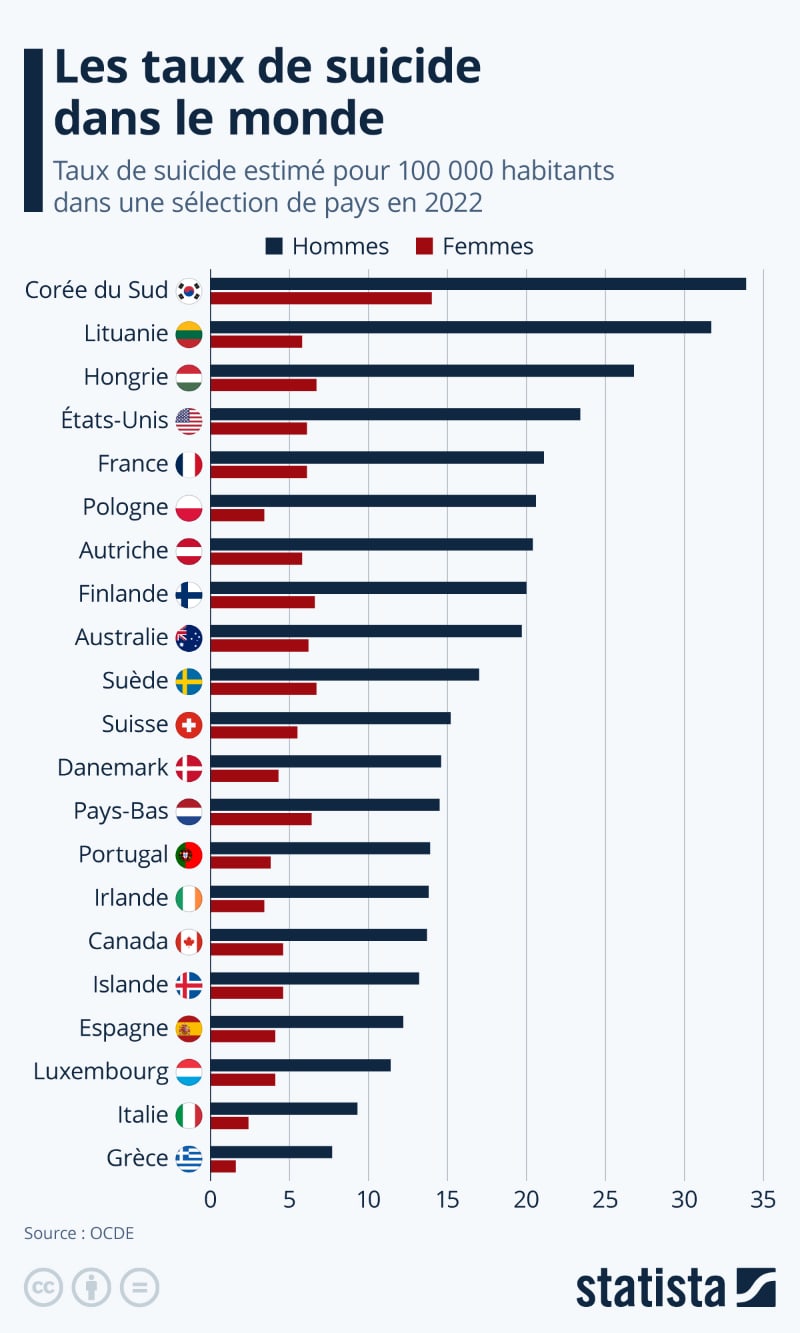

La vulnérabilité persistante des hommes âgés

Les hommes âgés demeurent la population la plus à risque. Le taux de suicide des personnes de 85-94 ans atteint 35,2 pour 100 000, près du triple du taux général. À cet âge, les hommes présentent un risque huit fois supérieur aux femmes et 25 fois plus élevé que les hommes de moins de 25 ans. (Source : Vie Publique)

Les facteurs de risque multiples

Le suicide résulte de l’interaction complexe de nombreux facteurs. Les troubles psychiques constituent le principal facteur de risque, présents chez plus de 80% des personnes décédées par suicide. Les antécédents personnels de tentatives représentent le facteur prédictif le plus important, multipliant par 20 le risque de récidive dans l’année suivante. (Source : Santé Publique France)

Les déterminants socioéconomiques jouent également un rôle significatif. La précarité, l’isolement social, les difficultés professionnelles ou financières persistantes constituent autant d’éléments aggravants. L’environnement familial et social, la perte d’un être cher, particulièrement chez les personnes âgées, influencent également le risque suicidaire.

Une stratégie nationale de prévention renforcée

Face à ces défis, la France a développé une stratégie nationale de prévention articulée autour de plusieurs axes prioritaires. Le dispositif VigilanS, déployé dans 17 régions et 96 départements, assure un suivi des personnes ayant fait une tentative de suicide. L’évaluation de Santé publique France démontre une réduction de près de 40% du risque de récidive chez les patients inclus dans ce dispositif. (Source : https://sante.gouv.fr/IMG/pdf/plaquette_strategie_nationale_de_prevention_du_suicide__sept23.pdf)

Le numéro national 3114, opérationnel depuis octobre 2021, constitue un autre pilier de cette stratégie. Accessible 24h/24 et 7j/7 gratuitement, il a reçu près de 400 000 appels depuis sa création. Ce dispositif professionnel permet une évaluation immédiate du risque et une orientation adaptée des personnes en souffrance.

Les formations de prévention : créer un réseau de sentinelles

La France a rénové ses formations à la prévention du suicide en 2019, distinguant trois rôles complémentaires : les sentinelles capables de repérer et d’orienter, les évaluateurs pouvant réaliser une évaluation clinique, et les intervenants de crise spécialisés dans la désactivation des situations d’urgence. Cette approche graduée vise à créer un maillage territorial de professionnels formés.

Prévenir la contagion suicidaire

La prévention de la contagion suicidaire représente un enjeu crucial. L’exposition à un suicide multiplie de 2 à 4 fois le risque de passage à l’acte au niveau individuel. La France a développé des protocoles spécifiques incluant la sensibilisation des médias à un traitement responsable du suicide, la cartographie des lieux à risque et la mise en place de stratégies de postvention dans les institutions.

Des coûts humains et économiques considérables

Au-delà du drame humain, le suicide génère des coûts économiques substantiels. Les coûts directs s’élèvent à 1,2 milliard d’euros par an, dont 1,1 milliard pour le secteur sanitaire, tandis que les coûts indirects atteignent 8,6 milliards d’euros annuels Ministère de la Santé.

Chaque suicide endeuille en moyenne sept proches et impacte plus de vingt personnes. Le risque de suicide augmente significativement dans l’entourage d’une personne décédée par suicide, nécessitant un accompagnement spécialisé des personnes endeuillées.

Les défis à relever

Malgré les progrès accomplis, plusieurs défis demeurent. L’amélioration du repérage précoce des personnes à risque, particulièrement chez les jeunes femmes où l’augmentation est massive, constitue une priorité absolue. Le renforcement de l’accès aux soins de santé mentale, notamment pour les populations vulnérables, reste essentiel.

La lutte contre la stigmatisation du suicide et des troubles mentaux doit également être intensifiée. Comme le souligne l’Organisation mondiale de la santé, parler du suicide avec une personne qui l’envisage ne suscite pas d’idées suicidaires mais peut au contraire sauver une vie.

Vers une approche européenne coordonnée

Au niveau européen, la baisse de 13,3% des décès par suicide entre 2011 et 2021 témoigne de l’efficacité des politiques de prévention mises en œuvre. (Source : Euronews) Cette évolution positive s’inscrit dans le cadre du plan d’action de l’OMS pour la santé mentale 2013-2030, qui vise à réduire d’un tiers le taux de suicide mondial d’ici 2030.

La France, bien que conservant un taux supérieur à la moyenne européenne et proche de celui de pays comme la Belgique ou la Finlande, peut s’appuyer sur les bonnes pratiques développées dans d’autres pays européens. L’échange d’expériences et la coordination des politiques de prévention à l’échelle européenne constituent des leviers essentiels pour poursuivre cette dynamique positive.

Le suicide demeure un phénomène complexe nécessitant une approche multidisciplinaire et coordonnée. Si la France a développé des outils efficaces de prévention, l’évolution préoccupante observée chez certaines populations, notamment les jeunes femmes, appelle à un renforcement et une adaptation continue des dispositifs existants. La mobilisation de l’ensemble des acteurs – professionnels de santé, éducation nationale, collectivités territoriales et société civile – reste indispensable pour faire reculer durablement ce fléau de santé publique.

Yann, 35 ans, passionné par les enjeux de société et de politique, porte un regard libre et attentif sur le monde qui l’entoure. Installé à Strasbourg, ville qu’il affectionne tout particulièrement, il décrypte l’actualité avec curiosité, rigueur et une volonté constante de comprendre et faire comprendre les dynamiques à l’œuvre dans notre époque