La taxe foncière constitue aujourd’hui un véritable enjeu budgétaire pour les propriétaires français. Loin d’être anecdotique, cet impôt local peut représenter plusieurs milliers d’euros annuels selon la commune de résidence. Une récente étude menée par Meilleurtaux sur 32 grandes villes françaises révèle des disparités saisissantes qui placent certaines métropoles très largement au-dessus de la moyenne nationale.

Le contexte d’une hausse généralisée inquiétante

La taxe foncière traverse une période d’inflation préoccupante qui pèse de plus en plus lourdement sur le budget des ménages propriétaires. Selon les données officielles de la Direction générale des finances publiques, cette fiscalité locale a connu une progression de 5 % en 2024, poursuivant une tendance haussière amorcée depuis plusieurs années.

Cette augmentation résulte de plusieurs mécanismes conjugués. D’une part, la revalorisation automatique des valeurs locatives cadastrales suit l’évolution de l’indice des prix à la consommation. D’autre part, de nombreuses communes ont fait le choix d’augmenter leurs taux pour compenser la baisse des dotations de l’État et financer leurs projets d’aménagement urbain.

L’Institut national de la statistique et des études économiques prévoit déjà une nouvelle hausse de 1,7 % pour 2025, confirmant que cette spirale inflationniste n’est pas près de s’arrêter. Pour les ménages français, la facture annuelle moyenne est passée de 827 euros en 2020 à 1 082 euros en 2024, soit une progression de plus de 30 % en quatre ans.

Un coût qui équivaut désormais à plus d’une mensualité de crédit

L’impact budgétaire de la taxe foncière a considérablement évolué ces dernières années. En 2024, elle représente en moyenne 1,3 mensualité de crédit immobilier, contre 1,1 mensualité en 2023. Cette évolution transforme cet impôt en véritable poste de dépense récurrente que les acquéreurs doivent impérativement intégrer dans leurs calculs de capacité d'emprunt.

Aga Bojarska-Serres, directrice générale adjointe de Meilleurtaux, souligne cette mutation : « La hausse continue des taxes foncières ne fait qu’augmenter leur poids dans le budget total des propriétaires par rapport aux mensualités de crédit. Il s’agit désormais d’un élément clé qu’il faut absolument intégrer dans son budget d’achat, notamment pour les primo-accédants qui ne la payaient pas en tant que locataires » (Source : Pleine Vie).

Pour un appartement de 70 mètres carrés, la taxe foncière moyenne s’établit désormais à 1 416 euros par an, soit 118 euros mensuels. Mais derrière cette moyenne se cachent des écarts considérables qui peuvent doubler, voire tripler la facture selon la ville de résidence.

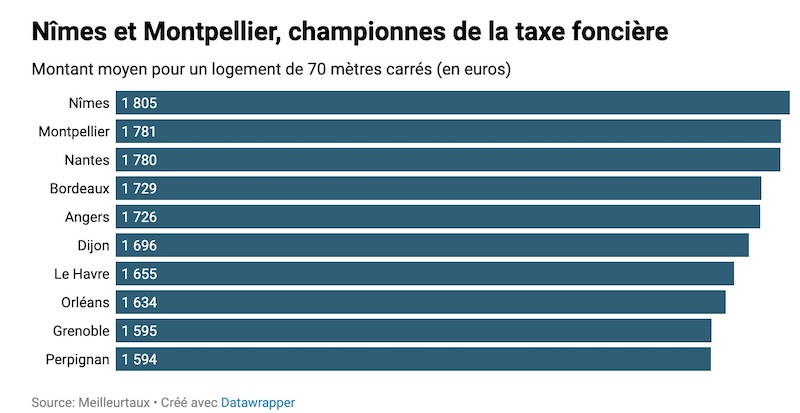

Top 10 des villes où la taxe foncière coûte le plus cher en 2025

1. Nîmes : 1 805 euros – La championne incontestée

La préfecture gardoise conserve sa première place avec 1 805 euros annuels, confirmant son statut de ville la plus chère de France en matière de taxe foncière. Cette charge représente plus de 150 euros mensuels pour les propriétaires nîmois.

2. Montpellier : 1 781 euros – L’Hérault très taxé

Montpellier se classe en deuxième position avec 1 781 euros, soit seulement 24 euros de moins que Nîmes. La capitale héraultaise confirme que la région Occitanie figure parmi les plus taxatrices de France.

3. Nantes : 1 780 euros – La Loire-Atlantique sur le podium

Nantes complète le podium avec 1 780 euros, pratiquement à égalité avec Montpellier. La métropole ligérienne illustre la pression fiscale que subissent les grandes villes de l’Ouest français.

4. Bordeaux : 1 729 euros – La Gironde dans le top 5

Bordeaux, avec ses 1 729 euros de taxe foncière, occupe la quatrième place. Malgré son attractivité économique, la capitale girondine n’échappe pas à la tendance nationale de hausse de cet impôt local.

5. Angers : 1 726 euros – Le Maine-et-Loire très sollicité

Angers se maintient dans le top 5 avec 1 726 euros, confirmant que les villes de taille intermédiaire n’sont pas épargnées par cette fiscalité élevée.

6. Dijon : 1 696 euros – La Côte-d’Or dans le peloton de tête

Dijon fait une entrée remarquée dans ce classement avec 1 696 euros. La préfecture bourguignonne démontre que l’Est de la France participe également à cette dynamique fiscale.

7. Le Havre : 1 655 euros – La Seine-Maritime taxatrice

Le port normand impose 1 655 euros à ses propriétaires, confirmant les difficultés budgétaires des grandes communes portuaires industrielles qui doivent financer des infrastructures coûteuses.

8. Orléans : 1 634 euros – Le Loiret bien classé

Orléans surprend par sa présence dans ce top 10 avec 1 634 euros de taxe foncière. La préfecture du Loiret dépasse ainsi de nombreuses métropoles plus importantes.

9. Grenoble : 1 595 euros – L’Isère dans le classement

Grenoble, avec 1 595 euros, représente la région Auvergne-Rhône-Alpes dans ce top 10. La capitale alpine confirme la pression fiscale exercée sur les grandes agglomérations universitaires.

10. Perpignan : 1 594 euros – Les Pyrénées-Orientales ferment le classement

Perpignan clôture ce top 10 avec 1 594 euros, soit pratiquement à égalité avec Grenoble. La préfecture catalane confirme que le Sud méditerranéen figure parmi les territoires les plus taxés.

Les villes où la charge reste modérée

À l’opposé de ce classement, certaines grandes agglomérations parviennent à maintenir des niveaux de taxation plus raisonnables. Paris, malgré sa réputation de ville chère, ne figure qu’en milieu de tableau avec 1 298 euros de taxe foncière pour 70 mètres carrés, soit seulement 0,3 mensualité de crédit grâce aux prix immobiliers élevés qui augmentent mécaniquement les mensualités.

Lyon fait également figure de bon élève avec 1 035 euros annuels, Lille s’établit à 1 004 euros, tandis que Mulhouse affiche l’un des montants les plus bas avec 974 euros. Ces écarts considérables témoignent de stratégies fiscales locales diamétralement opposées et de contextes économiques très différents.

Les mécanismes explicatifs de ces disparités

Ces écarts importants entre communes résultent de plusieurs facteurs structurels. Le montant de la taxe foncière découle de la multiplication entre la valeur locative cadastrale du bien et le taux d’imposition fixé par la collectivité. La première composante, théoriquement identique sur l’ensemble du territoire pour des biens similaires, subit en réalité des distorsions liées à l’ancienneté des évaluations cadastrales.

La seconde composante, le taux local, varie considérablement selon les choix politiques et les contraintes budgétaires de chaque commune. Les villes en croissance démographique, celles qui investissent massivement dans les infrastructures ou celles confrontées à la baisse des dotations étatiques ont tendance à augmenter leurs taux pour maintenir leur niveau de service public.

Les communes touristiques font également face à des besoins spécifiques liés à l’accueil saisonnier qui nécessitent des équipements surdimensionnés par rapport à leur population permanente. Cette réalité explique en partie pourquoi certaines villes du littoral ou des régions attractives figurent dans le haut des classements fiscaux.

L’impact sur l’attractivité territoriale et les stratégies d’acquisition

Cette flambée de la taxe foncière commence à peser sur l’attractivité de certains territoires et influence désormais les décisions d’acquisition immobilière. Les acquéreurs avertis intègrent de plus en plus cette variable dans leurs arbitrages géographiques, particulièrement dans un contexte où les taux d’intérêt immobiliers remontent.

Pour les propriétaires actuels, cette évolution représente une contrainte budgétaire croissante qui peut remettre en question la rentabilité de certains investissements locatifs ou compliquer la gestion du budget familial. Les ménages modestes propriétaires de leur résidence principale se trouvent particulièrement exposés à cette pression fiscale qu’ils ne peuvent ni éviter ni répercuter.

Les professionnels de l’immobilier observent déjà des modifications dans les comportements d’achat, avec une attention renforcée portée à la fiscalité locale lors des négociations. Cette prise de conscience progressive pourrait à terme exercer une pression sur les collectivités les plus taxatrices et les inciter à modérer leurs ambitions fiscales.

Perspectives d’évolution et recommandations

L’évolution prévisible de la taxe foncière laisse entrevoir une poursuite de cette dynamique haussière dans les années à venir. La revalorisation automatique des bases cadastrales continuera de jouer mécaniquement, tandis que les contraintes budgétaires des collectivités locales ne semblent pas s’alléger.

Face à cette réalité, les propriétaires ont intérêt à vérifier régulièrement la cohérence de leur avis d’imposition et à contester toute erreur concernant la superficie, la catégorie ou l’état du bien. Certains dispositifs d’exonération existent pour les personnes âgées aux revenus modestes, les personnes handicapées ou les propriétaires de logements neufs.

La mensualisation du paiement permet également d’étaler la charge sur l’année et d’éviter l’impact budgétaire concentré de l’automne. Cette formule, proposée gratuitement par l’administration fiscale, facilite la gestion de trésorerie des ménages confrontés à cette dépense croissante.

Les futurs acquéreurs auraient tout intérêt à simuler précisément le montant de la taxe foncière avant de finaliser leur projet, en consultant les taux en vigueur et en anticipant les évolutions probables. Cette démarche préventive permet d’éviter les mauvaises surprises et d’ajuster le budget d’acquisition en conséquence.

La taxe foncière s’impose donc comme un paramètre incontournable de l’équation immobilière française, redessinant progressivement la carte de l’attractivité territoriale et influençant durablement les stratégies patrimoniales des ménages.

Yann, 35 ans, passionné par les enjeux de société et de politique, porte un regard libre et attentif sur le monde qui l’entoure. Installé à Strasbourg, ville qu’il affectionne tout particulièrement, il décrypte l’actualité avec curiosité, rigueur et une volonté constante de comprendre et faire comprendre les dynamiques à l’œuvre dans notre époque