Les parlementaires français viennent de débuter une pause estivale exceptionnelle de 73 jours, s’étendant du 11 juillet au 22 septembre 2025. Cette interruption des travaux constitue la plus longue période de vacances parlementaires observée depuis plus de dix ans et soulève des questions sur l’organisation du calendrier législatif français.

Une pause record qui marque la fin d’une session extraordinaire

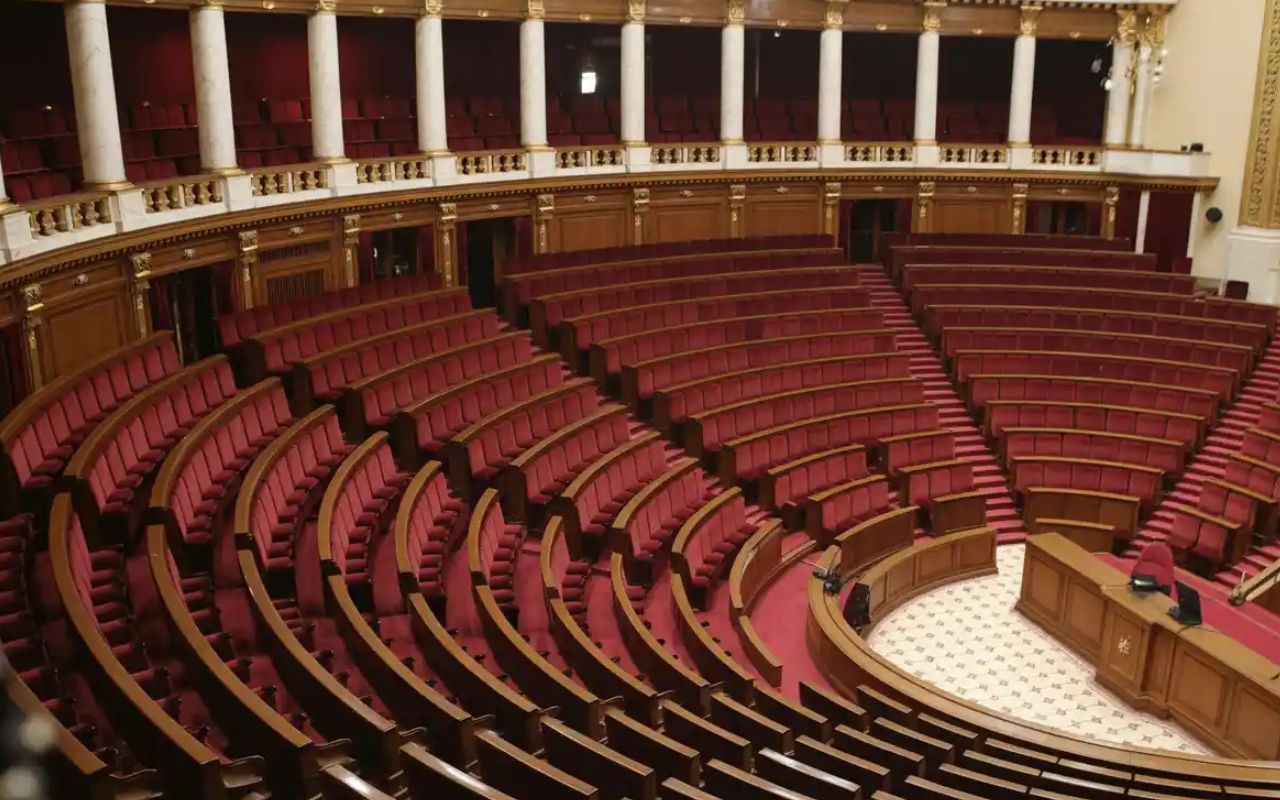

L’Assemblée nationale a officiellement clôturé ses travaux le jeudi 10 juillet au soir, tandis que le Sénat a achevé la session extraordinaire ce vendredi 11 juillet à minuit. Cette session avait débuté le 1er juillet, prolongeant ainsi la session ordinaire qui devait initialement s’achever le 30 juin dernier.

La durée de 73 jours entre la clôture des travaux et leur reprise représente un record sur la dernière décennie. Pour mettre cette durée en perspective, l’article de Radio France de 2017 rappelait que « le record » de la plus courte pause parlementaire datait de 2012, avec seulement 42 jours entre la fin des sessions le 31 juillet et leur reprise le 11 septembre.

Un calendrier parlementaire sous contrainte

Cette prolongation exceptionnelle s’explique par l’accumulation de retards dans l’examen des textes législatifs. Les parlementaires avaient sollicité auprès du gouvernement la mise en place de cette session extraordinaire pour rattraper le travail en suspens. Durant ces semaines supplémentaires, ils ont notamment pu adopter plusieurs réformes importantes.

Parmi les textes examinés figurent la réforme du statut des élus locaux, la « refondation » de Mayotte avec l’alignement des droits sociaux sur l’Hexagone, la modification du mode de scrutin pour l’élection des conseils municipaux de Paris, Lyon et Marseille, ainsi que la controversée loi « Duplomb » concernant l’agriculture.

Une rentrée programmée sous tension

Le retour des parlementaires s’effectuera le 22 septembre pour une nouvelle session extraordinaire, programmée du 22 au 30 septembre, avant l’ouverture de la session ordinaire le 1er octobre. Cette rentrée s’annonce particulièrement chargée avec plusieurs dossiers sensibles à l’ordre du jour.

Les députés devront notamment se pencher sur la loi « Gremillet » relative à la politique énergétique française pour les dix prochaines années. Ce texte, dont l’examen en première lecture avait été chaotique, avait finalement été rejeté par la coalition gouvernementale.

La réforme de l’audiovisuel public défendue par la ministre de la Culture Rachida Dati figure également au programme, ainsi que le projet de loi sur la fin de vie qui doit faire son retour au Sénat.

L’examen budgétaire, un enjeu majeur de l’automne

L’événement majeur de la rentrée parlementaire sera l’examen du budget 2026, dont les débats promettent d’être particulièrement houleux. La Conférence des présidents de l’Assemblée nationale a confirmé que l’examen débutera le 14 octobre par la première partie du projet de loi de finances, se poursuivra avec le projet de loi de financement de la Sécurité sociale, et s’achèvera le 28 octobre.

Ces discussions budgétaires pourraient être marquées par des recours au 49.3 et d’éventuelles motions de censure contre le gouvernement de François Bayrou. Le Premier ministre a d’ailleurs annoncé son intention de proposer l’instauration d’une dose de proportionnelle aux élections législatives, potentiellement soumise à référendum.

Une organisation du temps parlementaire en évolution

Cette pause exceptionnellement longue interroge sur l’évolution du rythme parlementaire français. Depuis la réforme constitutionnelle de 1995, le Parlement se réunit en session unique de neuf mois, du premier jour ouvrable d’octobre au dernier jour ouvrable de juin. Cependant, les sessions extraordinaires sont devenues de plus en plus fréquentes pour faire face à la charge législative croissante.

Cette évolution reflète les tensions entre la nécessité de maintenir un rythme législatif soutenu et les impératifs de fonctionnement démocratique.

Une pause qui ne signifie pas inactivité

Il convient de rappeler que cette période de « vacances parlementaires » ne correspond pas à une absence totale d’activité pour les élus. Les députés profitent traditionnellement de cette période pour se consacrer entièrement à leur circonscription, organiser des permanences, rencontrer les élus locaux et les citoyens.

Cette organisation permet aux parlementaires de maintenir le lien avec leurs électeurs tout en préparant les dossiers pour la rentrée. Néanmoins, la durée exceptionnelle de cette interruption soulève des interrogations légitimes sur l’efficacité du calendrier parlementaire français face aux enjeux contemporains.

Cette pause de 73 jours, la plus longue depuis plus d’une décennie, illustre les défis auxquels fait face le système parlementaire français pour concilier efficacité législative et représentation démocratique dans un contexte politique de plus en plus complexe.

Yann, 35 ans, passionné par les enjeux de société et de politique, porte un regard libre et attentif sur le monde qui l’entoure. Installé à Strasbourg, ville qu’il affectionne tout particulièrement, il décrypte l’actualité avec curiosité, rigueur et une volonté constante de comprendre et faire comprendre les dynamiques à l’œuvre dans notre époque